神谷あかねさんは愛知県岡崎市を拠点に創作活動をされている染織家です。沖縄で染織を学び、その後、愛知県に拠点を移されました。

第66回日本伝統工芸展に出品した生絹着物(すずしきもの)『海のなかのできごと』で朝日新聞社賞を受賞。自身初の日本伝統工芸展への出品で初受賞をし、新進気鋭の染織家として注目を浴びています。

【作家略歴】

2008年 第60回沖展初入選、 第82回国展初入選

2010年 第21回全国染織作品展入選

2011年 第63回沖展浦添市長賞 ミンサーテキスタイルコンテストグランプリ

2013年 第66回岡展入選

2014年 第8回草木染めビエンナーレ佳作

2015年 第46回東海伝統工芸展初入選

2018年 第49回東海伝統工芸展 愛知県教育委員会賞

2019年 第50回東海伝統工芸展 日本工芸会賞

第66回日本伝統工芸展 朝日新聞社賞

2020年 第51回東海伝統工芸展 名古屋市教育委員会賞

2022年 第53回東海伝統工芸展 東海伝統工芸展賞

幼少期の頃から、彼女の染織への興味は育まれていたのであろう。どういう経緯だったかは思い出せないというが、神谷は、小学生の頃から中学生まで、趣味の習いごととして洋裁教室に通っていたという。この頃は、仕上がった布を使って、初めはごくごく簡単にできる小物から始まり、次第に自身が着る服を制作するまでになったそうだ。

ものづくりを”工芸”という形で本格的に捉え始めたのは高校生の頃。柳宗悦が中心となって起こした民藝運動について触れたことだった。このことをきっかけに、染織、特に紅型に興味を持ち始め、沖縄県立芸術大学に進学する。

在学中に、染織の楽しさに目覚め、卒業後もそのまま非常勤講師として大学に残ることを決意。沖縄という独特な風土から生まれた特殊な染織に魅せられ、入学から10年もの間、学びを深め、技術を磨く年月を過ごした。

「生絹の裂」

「生絹の裂」伝統工芸展への出展、透き通る美しさ 生絹の着物

彼女が作る着物の素材には生絹が使われていることが多い。生絹は、紗のように薄くて軽く、透け感があるのが特徴だ。また、精練していない絹糸で織り上げることから、固く張りのある独特のシャリ感が出る。精練した糸で織り上げる正絹の柔らかな風合いとは、また一味異なる爽やかなデザイン・質感を楽しむことができる。

生まれ故郷、愛知県岡崎市に戻ってきてからは、伝統工芸展に出展したり、大学時代の仲間たちとグループ展を開催するなど、活動の場を広げていった。

そんな矢先、自身初の出展となった2019年の第66回日本伝統工芸展で、生絹着物『海の中のできごと』が朝日新聞社賞を受賞する。日本最大級の伝統工芸展に初出展で初受賞という、華々しいデビューを飾ったが、当の本人には喜びよりも「これからどうしよう・・。」という不安とプレッシャーの方が大きく、眠れない日があったという。

生絹着物『海の中のできごと』制作風景

生絹着物『海の中のできごと』制作風景工芸展への出品は、今でもとてもプレッシャーのかかる経験だと神谷はいう。ベテランから若手まで、多くの作家が出品する工芸展では、作品のデザイン、技術を、隅々まで多くの専門家に批評される。

若手作家にとっては、自身の特色・持ち味を確立していかなくてはならない、という思いがある一方で、「いつも同じような作品。」という評価がなされることを不安に思うことがあっても、何ら不思議ではない。

「これは○○さんの作品。」と、一目で周囲が認識するほどのスタイルの確立と、常に挑戦し、更新し続けること。「変わらない。だけど、何かが少しずつ変わり続けている。」といった変化を、才能豊かな未来ある作家にこそ、周囲は求めるのかもしれない。

絣と花織、2つの技法への挑戦

第52回東海伝統工芸展に出品した生絹着物『朱花の宴』から、彼女の作品の雰囲気がガラリと変わったことに、多くの人が気づいたのではないだろうか。この作品から、それまでの絣だけではなく、絣と花織という2つの技法を混ぜ合わせた生絹着物の制作に挑戦している。

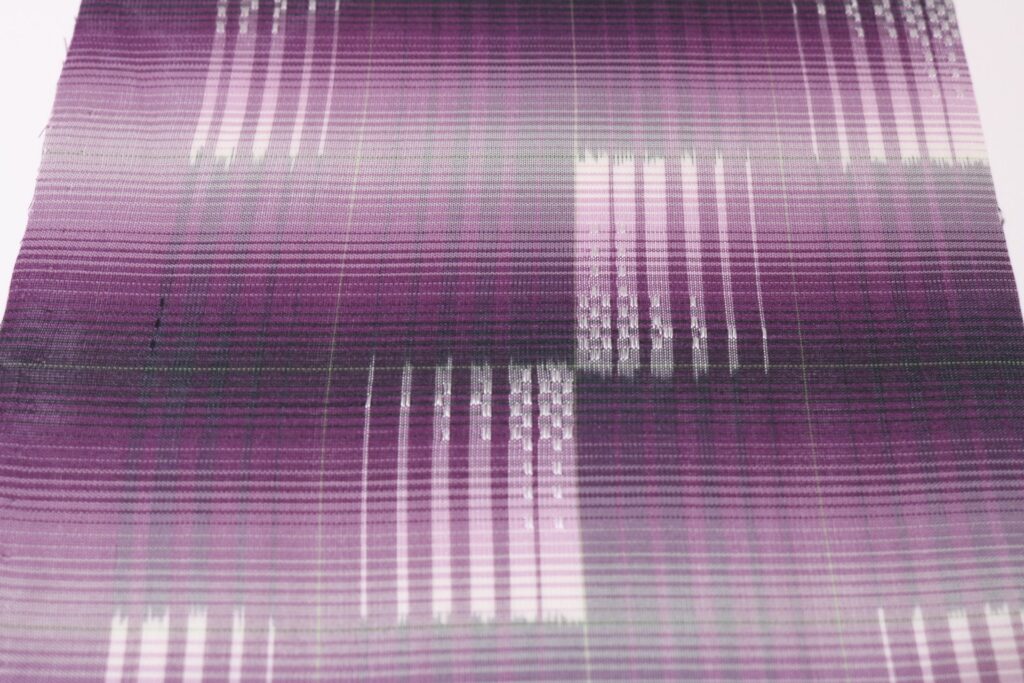

生絹着物『朱花の宴』制作風景

生絹着物『朱花の宴』制作風景絣(かすり)は、日本の伝統的な織の技法の一つで、予め染色してある経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を、交互に組み合わせて織り上げることで柄や模様を作り出す。

糸の太さや組み合わせ方で、絣の柄や風合いが異なるため、技術と経験が必要な難しい技法だ。菱形、波、格子などが伝統的な柄として知られているが、神谷はより抽象的なデザインや鮮やかな色使いも、積極的に作品に取り入れている。

花織(はなおり)も、着物の染織技法の一つであり、絣とは異なる特徴を持っている。糸を浮かせて織ることで立体的なデザインを作り出し、花のように可憐な柄を表現する。この2つの異なる染織技法を1つの着物に取り入れることで、これまでとは異なる華やかさや味わいをデザインに与えている。

絣と花織、共に彼女が在学中から磨いてきた沖縄の伝統的な染織技法。しばらくの間は、この技法を取り合わせるスタイルにチャレンジしていきたいと彼女は話す。

『花織のカードケース』

『花織のカードケース』緻密な記録による確かな染色

神谷の作品でもう1つ特徴的なのは、その鮮やかな発色であろう。染織の重要な工程である、糸の染色にも彼女はとてもこだわっている。

神谷は、自宅の裏庭で採集できる、合歓の木、栗、胡桃、枇杷、などの天然素材も染料として利用しているが、天然染料は、色の深みや風合いが豊かと好まれる一方、化学染料に比べて、発色が安定しにくいという難点がある。

しかし、彼女は、このデメリットを大学時代から続けている緻密なデータ取りでカバーする。それぞれの素材をどの位、どのように抽出すると、どんな色になるのか。膨大なデータを1冊の冊子に記録し続け、発色の安定性を図っている。データを取り続けることで、身体に感覚が染み付いてくる。と、大学時代の恩師に言われたように、最近では、ほぼ正確に自分の思う色に染めることができるようになったそうだ。

自作の染料データ本を見せてくれた。

自作の染料データ本を見せてくれた。染色が完了したら、しばし糸を寝かせる。これは、染め上がった糸の色を安定させるための工程であって、大学時代からの彼女の習慣であるという。そして、十分に寝かせた糸を使い、試し織りをして、自身が望む色彩が表現できる糸になっているかを確認し、いざ、織り始める。

未来へ、変化し続けること

ここまで一貫して生絹について話してきたが、意外にも神谷は生絹を専門にしていこうと考えているわけではなく、将来は紬の着物も制作したいのだという。それには、元々紬が好きであるという理由の他にもうひとつ、昨今の暑すぎる夏があるという。

「今、夏に着物を着ますか?」と訊かれ、一瞬ドキッとした。涼しげな印象を与える生絹の着物の主な着用時期は、真夏に相当する7月と8月。近年は、異常といえるほどの猛暑で、着物を着るシーンは段々と減っている。紬ならば、より長い期間着用してもらえるのではないか、と話してくれた。

工芸品を芸術としてだけでなく、生活の一部に溶け込ませたい。民藝運動に興味を抱いたことが始まりだった、彼女ならではの思いではないだろうか。

七彩編集後記

作品の大胆な色使いや構図、多くの記事を拝見し、爛々とした自信に満ち溢れている方なのだろうと想像していましたが、実際にお話を伺うと、そのイメージはガラリと変わりました。いきなり大きな賞を受賞したからこそ抱える迷いや葛藤、それでもそれらに打ち勝とうと、内には小さな炎を秘める作家のリアルな姿が、そこにはありました。

彼女にとっての初期の工芸展に出品していた生絹着物『水辺の譜花の詩』や『光の音』などのデザインを、瑞々しく可憐で、とても美しい。とわたしは思いますが、より高みを目指すために、新しい表現に挑戦し続ける彼女のこれからの作品にもワクワクしています。